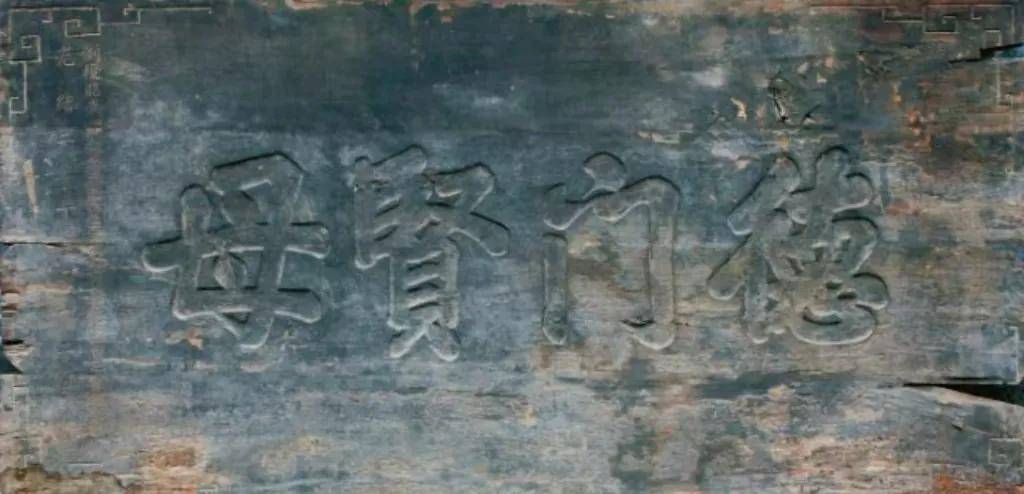

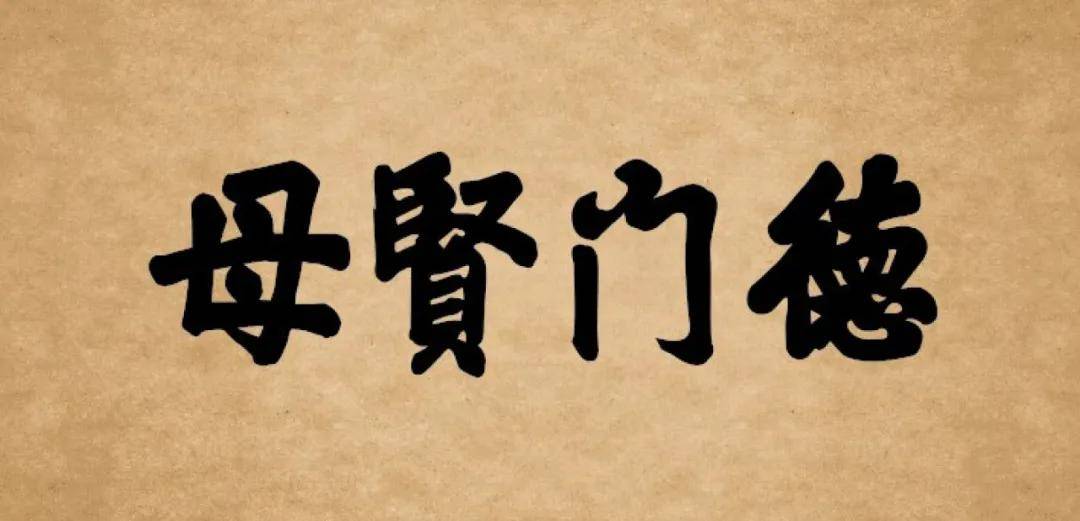

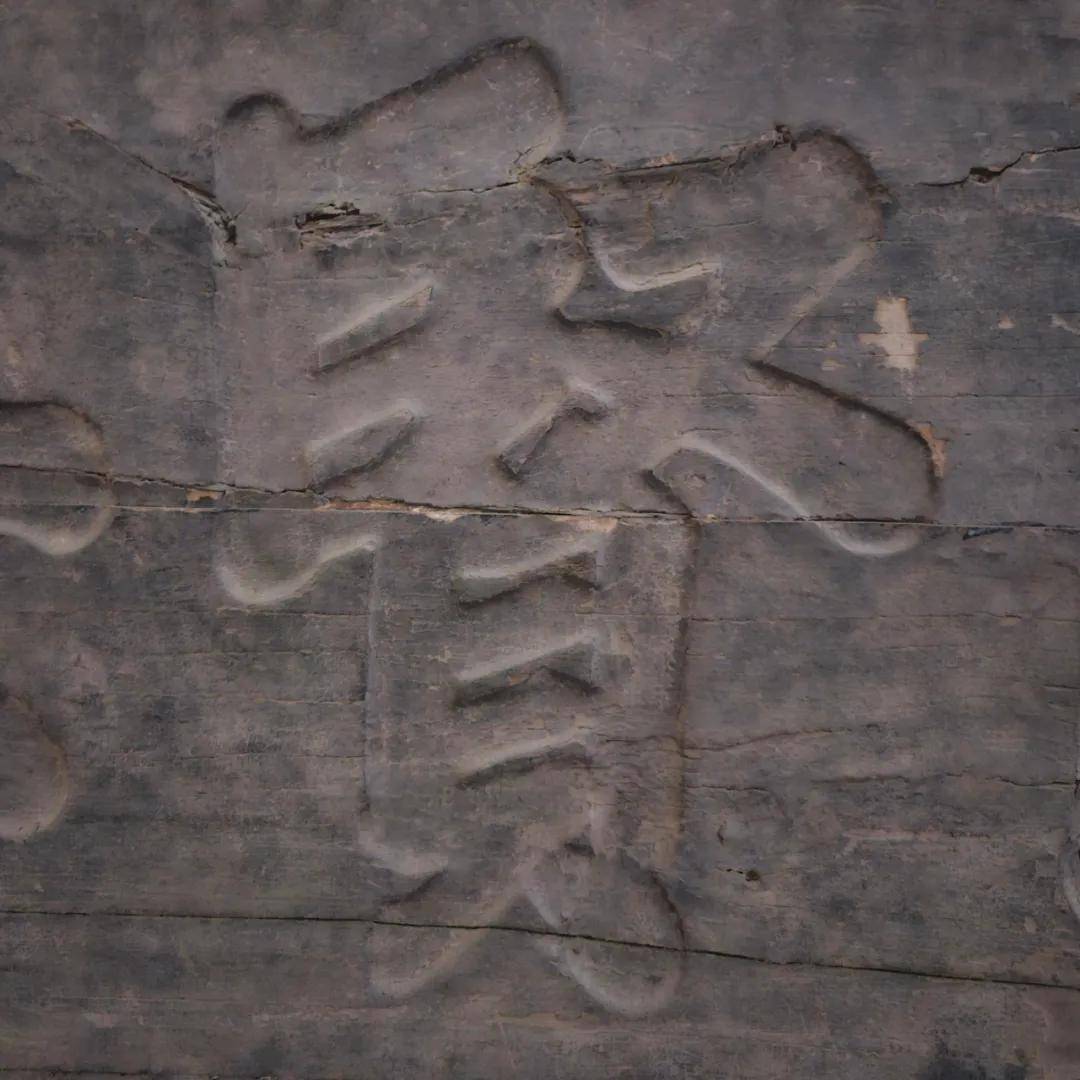

牌匾正文:德门贤母

牌匾尺寸:252cm x 121cm

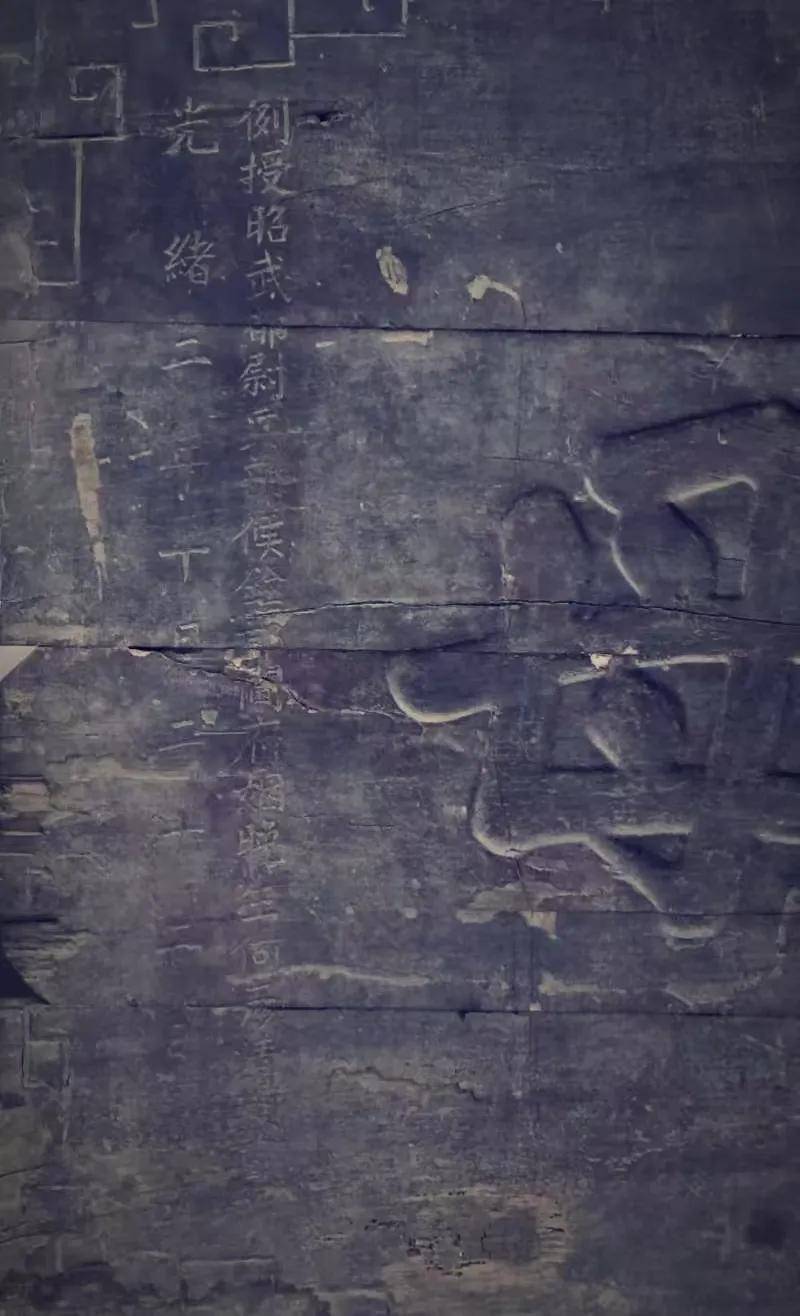

书写时间:清光绪二年(1876年)十月二十二日立

题匾人:不详

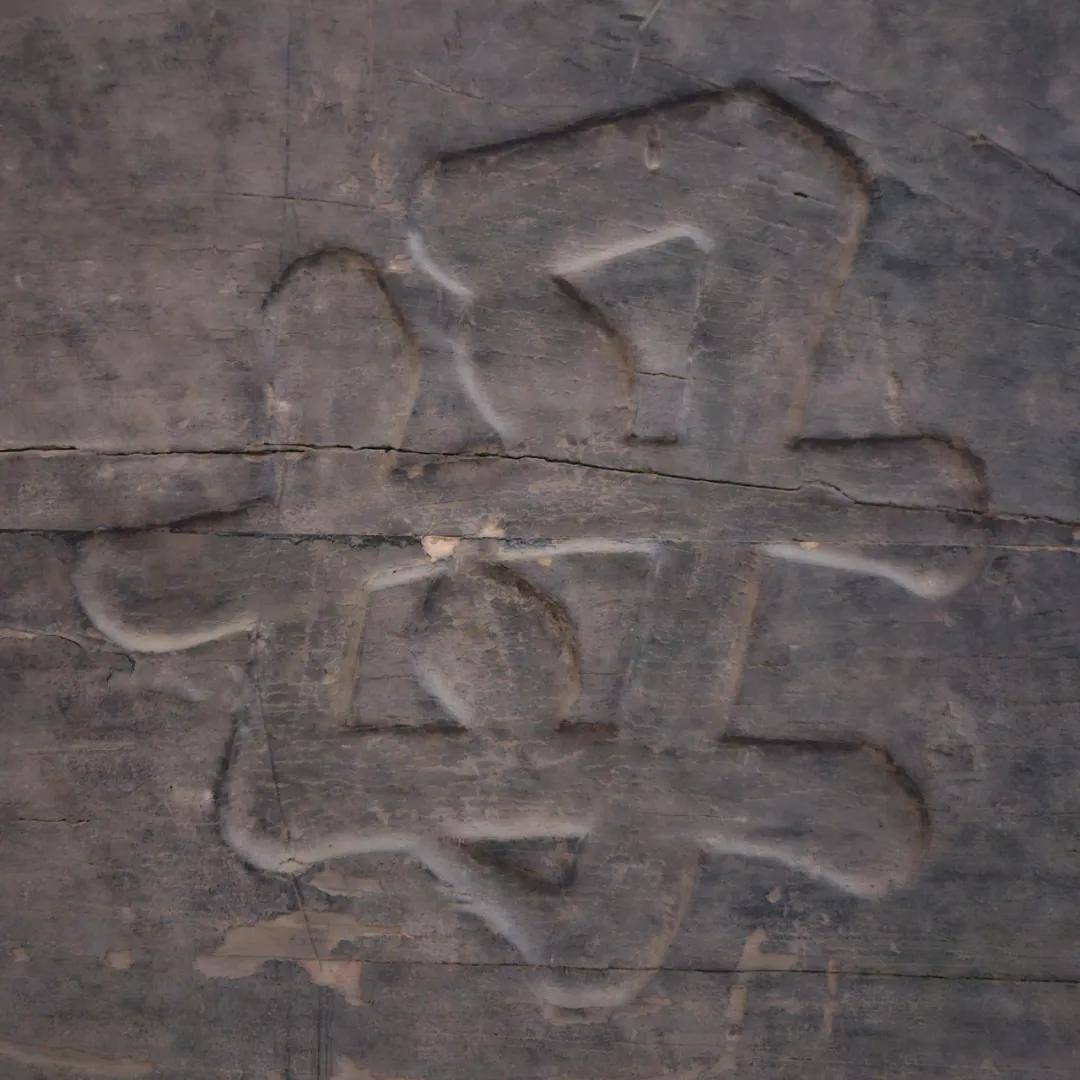

赠匾人:例授昭武都尉兵部候铨都阃府姻晚生何彦清

受匾人:王老淑人

匾文浅注

1、德门:有德行的门庭。

2、贤母:有道德、有才能的母亲。

3、例授:循例授官。清 制封典,朝廷按照定例授予官爵:授给本身者为例授。

4、昭武都尉:官名。清置,清代武职正四品授昭武都尉。

5、候铨:听候选授官职。

6、都阃:统兵在外的将帅。

7、姻晚生:面对亲家的父亲或母亲时的自称。

8、王老:姓后面加“老”字是尊称,表示尊重、敬重的意思。

9、淑人:解释一为古命妇封号。宋凡尚书以上官未至执政者,其母﹑妻封为淑人,明为三品官员祖母﹑母﹑妻封号。清因明制,又增宗室奉国将军之妻为淑人。解释二为闲雅贞静的女子。

中国历史上有四大贤母:孟母仉(zhǎng)氏、陶母湛氏、欧母郑氏、岳母姚氏。

这四人均以深明大义、教子成才而闻名。贤母使子贤也。

孟母三迁

《三字经》有言:“昔孟母,择邻处;子不学,断机杼”。这句话讲述了孟母教育儿子的过程中的两件大事:“择邻处”、“断机杼”。

孟母是孟轲的母亲,据说在孟轲小时候,家住在坟墓旁边,孟轲就和玩伴们效仿别人埋葬的丧仪来玩耍。孟母认为“此非吾所以居处子也。”于是带着孟轲搬家,搬到了集市旁边,孟轲和玩伴们效仿商贾们买卖来玩耍,孟母还是认为“此非吾所以居处子也。”。于是再次搬家,这次他们搬到了学校旁边,孟轲就学着学堂中学生们的举止进退与玩伴们玩耍。孟母十分高兴,认为这里适合孩子的居住与成长,于是定居在此。孟母三迁的故事讲述环境对于教育的重要性,也奠定了教育体系中“场教”的重要地位。

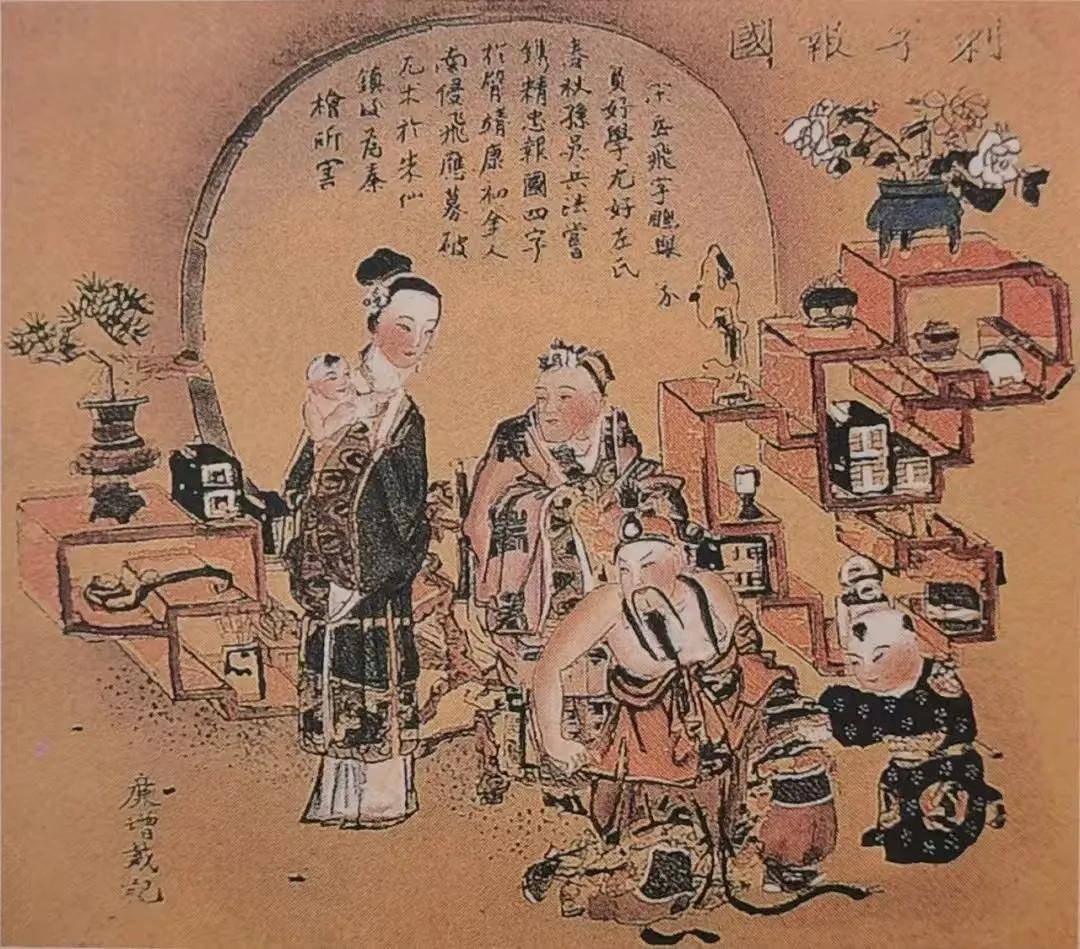

《孟母断机教子图》(局部)康涛 清 北京故宫博物院藏

《孟母断机教子图》(局部)康涛 清 北京故宫博物院藏

孟轲少时聪慧,一段时间后学有小成。散学回来后孟母问孟子学习情况,孟轲的回答有些自满,孟母就将正在纺织的布匹一刀砍断了。孟轲询问缘由,孟母告诉他,学习半途而废就像这块断掉的布匹。君子应当以学立名,虚心请教以博学广知。孟轲听后认真学习,拜子思子为师,最终成为“亚圣”,为后世尊称孟子。

孟母作为传统文化中子女教育的典型形象,一直活跃在传说、教育当中。她的出现否定了时人对于子女成才是“祖上荫庇”、“上天赐福”的说法,开启了重视家庭教育的先河。

岳母刺字

岳飞,字鹏举,相州汤阴人。出生时有鹄一样的鸟类“飞鸣室上”,因此得名。祖上世代务农,父亲岳和,有贤德之名。岳飞出生后还未满月,黄河决堤,吞没周边村镇,父亲也在水患中遇难。母亲姚氏抱着岳飞坐在大瓮中被冲到岸边才保住性命。从此母亲姚氏承担了岳飞的养育重担。

传说岳飞天生神力,年少时勤勉好学,尤其钟爱《孙子兵法》、《左传》。宣和四年投军,开启了他数十年的报国之行。临行前,岳母在他的脊背上刺下“尽忠报国”,岳飞终其一生践行着这四个字。

岳飞一生屡立功绩,堪称传奇。“直抵黄龙府”、收复失地的夙愿被十二道金牌急召粉碎,一生廉洁奉公、“事母至孝”,却为秦桧所构陷。

下狱四月有余,却找不出罪名,岳飞笑道:“皇天后土,可表此心。”他撕裂衣裳,向众人展示后背上的四个大字——尽忠报国。

在站在刑堂上的岳飞在想什么,我们不得而知。史书哀叹宋高宗放弃中原失地竟忍心杀害岳飞,“呜呼冤哉!”

岳母教子,将家庭教育同家国天下相融合,将“母教”的独特意义推至台前,也正是“为人刚直”的岳母,为岳飞筑牢了以身许国的刚强底色。儒家思想中的家庭教育,开始将“国”与“家”的教育融合为一。

欧母画荻

欧阳修,字永叔,北宋庐陵人。四岁时父亲去世,母亲郑氏“守节自誓”,独自抚养欧阳修长大并教他读书习字。家中贫困,他们就用荻枝画地学习写字。欧阳修少时便聪敏好学,及冠后声名四起。

中进士后,欧阳修发挥他的文学天赋,“为文天才自然”,与人交谈坦诚不藏私,天下传其美名,“翕然师尊之”。苏轼叙其文曰:“论大道似韩愈,论事似陆贽,记事似司马迁,诗赋似李白。”

如果说欧阳修的文采灿比燎原,那么欧母就是点燃他文学天赋的星火。欧母出身文学世家,善诗赋,在耳濡目染间将播下爱好的种子,成为史书上的一段佳话。

陶母筵宾

陶侃,晋朝人,出身微苦,少孤,由母亲抚养长大。在“上品无寒门,下品无士族”的晋朝,陶侃凭借“讨陈敏,诛杜锼,斩苏峻”的卓越军功与清正品格跻身当时社会上流,功绩彪炳史册。而他的母亲对他的教育可谓贯穿始终。

陶侃做县吏时,鄱阳孝廉范逵前去拜访,仓促间备不出酒菜,陶母剪掉自己的头发换来酒肴,以全待客之道。

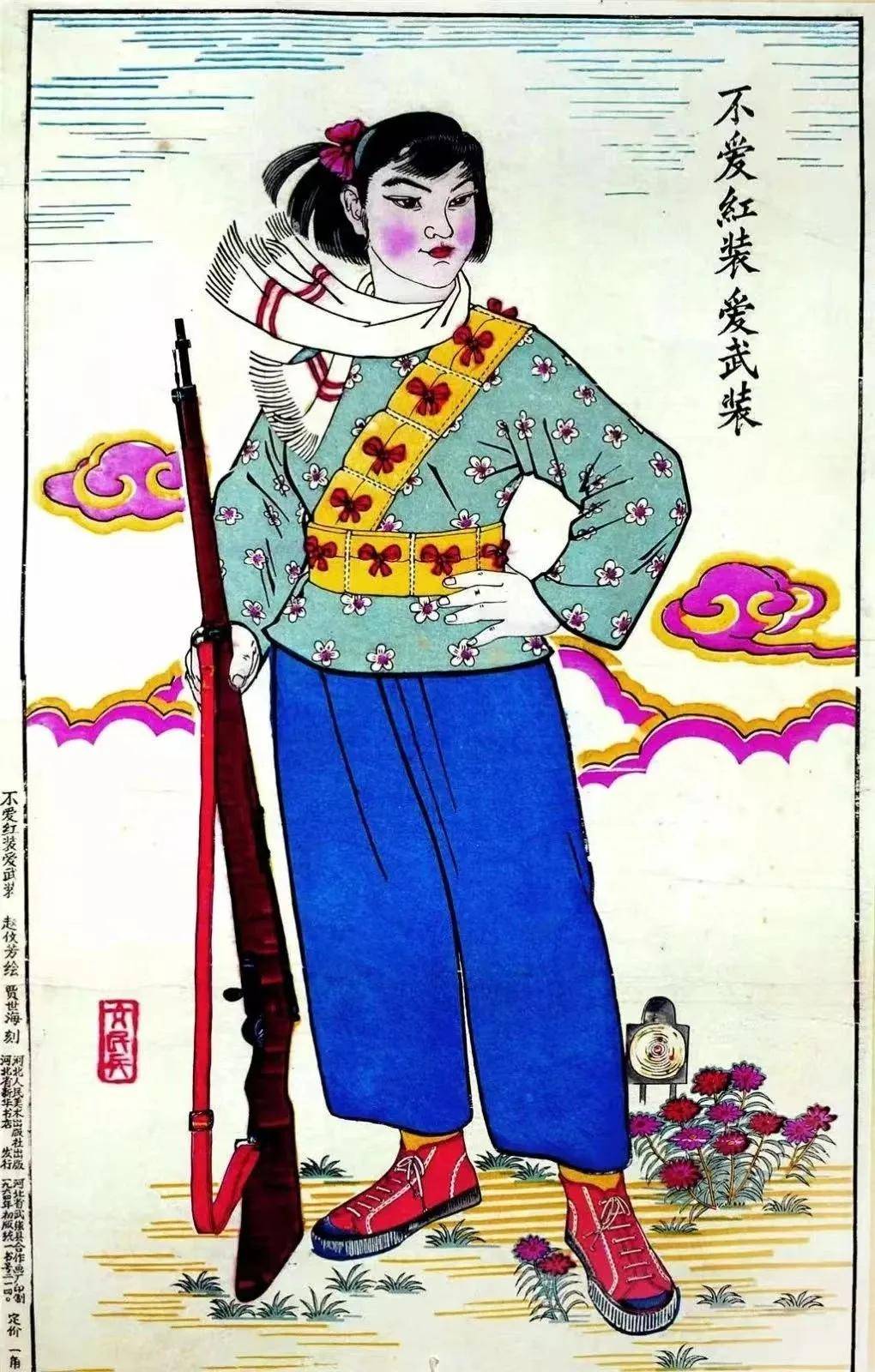

《贤母图》康涛 清 首都博物馆藏

《贤母图》康涛 清 首都博物馆藏

陶侃年轻时“做鱼粮使”,给母亲送了一陶罐腌鱼,陶母回书斥责,“以官物见饷,乃增吾忧也”,以此告诫儿子廉洁去私。于是陶侃位极人臣后依旧勤勉奉公,史书赞他“恭而近礼,爱好人伦”。传说陶母去世后,有两名宾客来吊唁,不哭便退开,“化为双鹤,冲天而去”。

陶母以亲身垂范,逐渐演化为中国传统教育中的“身教”,不断影响着家庭教育。

北宋司马光就曾说:“为人母者,不患不慈,患于知爱而不知教也。”到了清代,母亲的家庭教育到了鼎盛时期。在这一时期,不仅女性诗社、文集大量涌现,女性的“诫子”诗也传诵一时;这些母亲在子女教育中发挥了重大作用。许多生员、举人、进士中第后都感念母亲教育恩德,常作诗、刻匾以尽孝道。

曾经的女性被困在家庭中难以参与仕途,而步入现代之后,许多女性参与到长征中种下星星火种,参与到国家建设中筑起钢铁长城,参与到家庭教育当中赓续优良家风。

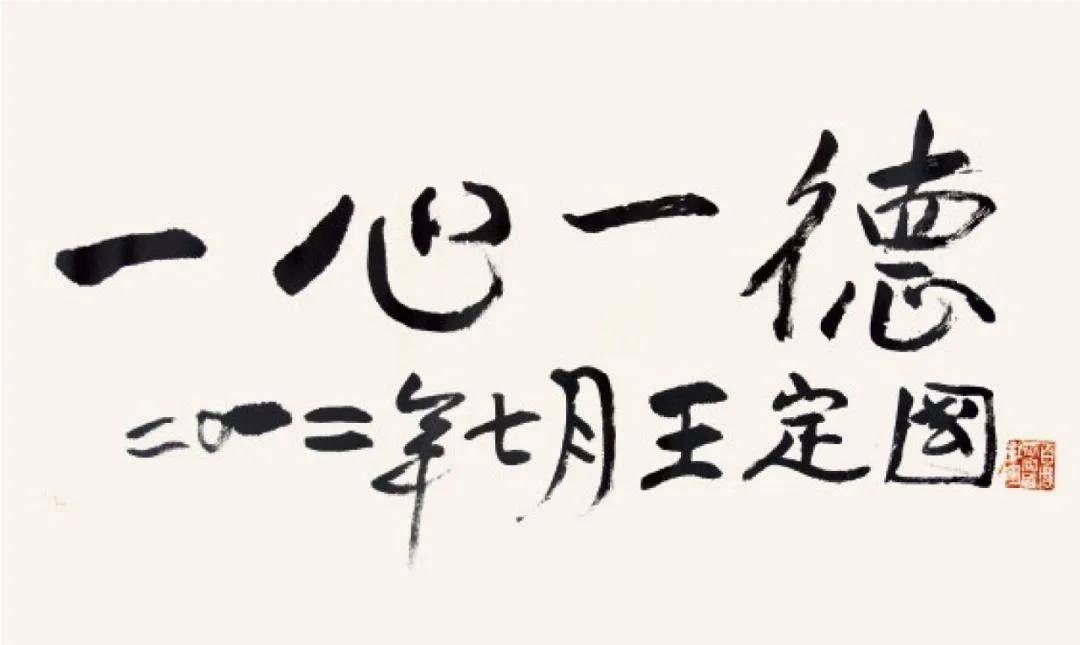

崇德堂博物馆藏有一副书法作品《一心一德》,题写人是红军长征亲历者、谢觉哉同志的夫人王定国。

王定国老人将一生奉献给了党的事业,她用生命诠释着女性力量。

老红军王定国生于1913年,1933年加入中国共产党,1935年随红四方面军参加长征。从受尽欺辱的童养媳,成长为英勇无畏的红军战士,成长为德高望重的革命前辈,跨越两个世纪。

长征路途艰苦,王定国所在剧团丰富多彩的演出成了鼓舞士气的“强心针”。部队行军时,剧团一定要在队伍前头赶路;休整时,他们还得回过头来慰问演出,经常是从队头一直演到队尾;过草地时,王定国体重才不到50斤,“要是胖就陷入沼泽出不来了”;长征路上,敌人的弹片打断过她的腿骨;翻越雪山时,气候异常寒冷,王定国的一根脚趾被冻掉了,每当后来有人问到这件事,王定国老先生总是轻描淡写,“用手一拨,趾头就掉了”。

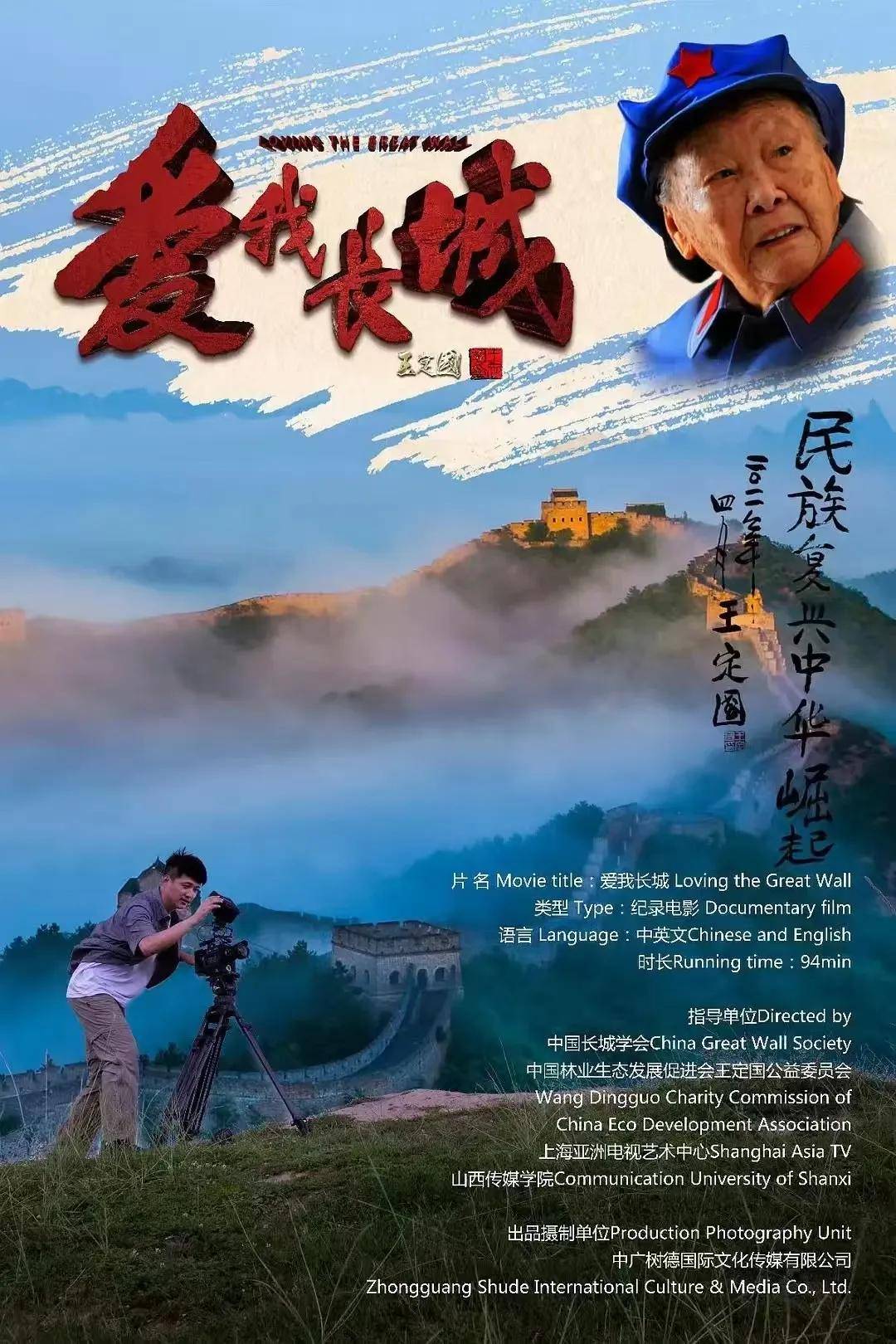

建国后王定国老人与旧友一同,建立起中国长城学会,致力于长城文化的保护与研究。

在对待家庭和子女教育方面,王定国老人与丈夫谢觉哉以身作则、言传身教,将优良家风代代相传。

“一心向党、一德为家”,王定国老人为崇德堂博物馆撰写书法《一心一德》,展现着她作为老一代革命人跟党走、听党话的决心,也寄寓着她所以身垂范的优良家风。2020年6月9日,王定国老人与世长辞;但她的精神影响着许许多多的家庭。

在2024年6月3日至6月4日的博物馆月电影周活动中,崇德堂博物馆放映以王定国老人为主角的电影《爱我长城》。李培义馆长讲述王定国老人的故事,受到观众们的热烈掌声。

----------------------

在崇德堂匾额博物馆【坤德匾】展区中,有许多歌颂女性美德的匾额。有些匾额歌颂这些母亲的美德,也有的歌颂女性的才学,有些匾额内容则是二者的结合。

在数千年历史中,女性力量从未缺席,而母亲作为极为伟大的形象矗立在诸多史书与传说之中

北京崇德堂匾额博物馆是中国首家以“德”文化内容为主题的传统文化体验馆。崇德堂博物馆以崇德向善、立德树人为宗旨,致力于中华优秀传统文化的弘扬、传播、践行、传承与教育。崇德堂主展馆分为道德文化展示区和道德文化体验区。展示区陈列古牌匾300余块,名家书法作品2000余幅,名家篆刻作品250余方;体验区可以亲自感受古法造纸、活字雕版印刷、北京木版水印、字画装裱修复、古书装帧等传统技艺。崇德堂博物馆是明德、悟德的地方,是我们大家修心养性、净化心灵、感悟人生的清净之地,欢迎社会各界朋友莅临崇德堂参观、指导。你我一起为中华民族的伟大复兴不懈努力。

Copyright © 崇德堂博物馆 版权所有 京ICP备2021015057号